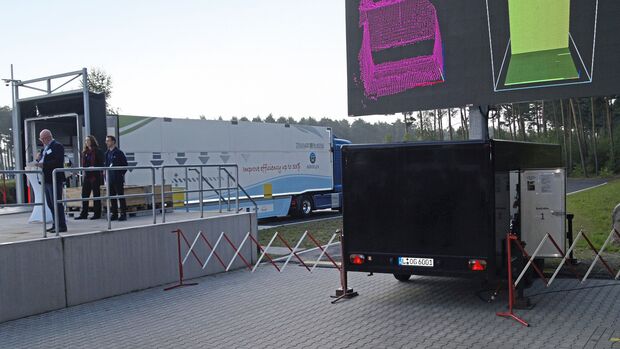

Eine erheblich verbesserte Effizienz im Güterverkehr: Dieses Ziel haben die Akteure des EU-Projekts Aeroflex erreicht. Die Projektpartner, darunter namhafte Fahrzeughersteller, Zulieferer und Forschungseinrichtungen, stellten drei Innovationen auf dem Testgelände von ZF in Jeversen vor: einen E-Dolly, aerodynamische Bauelemente am Trailer mit beweglichem Dach sowie eine Smart-Loading-Lösung. Letztere besteht im Wesentlichen aus einer Optimierungssoftware für die Logistikflotte einer Spedition. Zum Einsatz kommt hierbei eine Innenraumkamera im Trailer, um den Ladevorgang zu visualisieren. Zudem analysiert und wertet die Innenraumkamera kontinuierlich das Ladevolumen und die Ladehöhe aus.

Die Erkennung der Ladehöhe im Trailer erlaubt das präzise Absenken des Trailerdachs während der Fahrt, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Zum Konzept gehört auch ein Doppelstockauflieger, der zusätzlich 50 Prozent mehr Kapazität für leichte Produkte ermöglicht. Daraus folgt eine verbesserte Nutzung des Laderaums. Dadurch fallen weniger Fahrten an. Dies schlägt sich wiederum positiv in der CO2-Bilanz nieder.

Performante Aussteuerung

- Zugang zu allen Webseiteninhalten

- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

- Preisvorteil für Schulungen und im Shop

Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.

* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.

Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.

Weiter zum Kauf Innovationen des EU-Projekts Aeroflex vorgestellt

Innovationen des EU-Projekts Aeroflex vorgestellt