Wer in Europa „Stadtbus“ sagt, der liegt nicht ganz falsch, wenn er gleich „Citaro“ hinterher sagt – immerhin kann der Wagen, der 1997, also vor mehr als 20 Jahren erstmals in Stuttgart vorgestellt wurde, auf eine Lieferhistorie von mehr als 50.000 Einheiten zurückblicken. Darunter auch viele Modelle mit alternativen Antrieben bis hin zu den ersten Brennstoffzellen-Bussen im Jahr 2002 und den BlueTec-Hybriden mit den ersten radnabennahen Elektromotoren. Allein die Masse der Flotten, die bis heute unterwegs sind, fährt immer noch mit dem guten alten Verbrennungsmotor, um den sich die Mannheimer seit Jahrzehnten an historischer Stätte verdient gemacht haben: Zuletzt optimierten sie ihre Sechszylinder mit einem milden Hybridsystem, das nochmals rund 8,5 Prozent einsparen kann. Aber es hilft alles nichts – die Weichen in Richtung emissionsfreie Zukunft sind gestellt, und auch die deutschen Hersteller mit eigener Motorenfertigung tun gut daran, den Zeitenwechsel mit voranzutreiben. Bisher schien das nicht recht voranzukommen, Spott und Häme der Öffentlichkeit und Ärger der Kunden ergossen sich zuweilen massiv über die deutschen Hersteller.

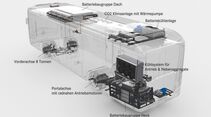

Doch jetzt schlägt das Imperium zurück – Daimler startet nicht nur Ende 2018 mit seinem eCitaro in Serie, sondern kündigt auch gleich noch eine umfassende Innovationsoffensive bis zum Jahr 2020 an. Daimler-Buses-Entwicklungschef Gustav Tuschen erklärt bei der Präsentation des Fahrzeuges im finalen, an den Future Bus von 2016 angelehnten Design: „Einen x-beliebigen Elektrobus hätten wir auch schon früher präsentieren können, aber kein komplettes eMobility-System.“ Und nichts weniger als das wollen die Mannheimer offerieren: die Kombination aus ausgereiftem Fahrzeug, über Ladekonzepte und Linienberatung bis hin zu schlüsselfertigen Gesamtsystemen und Recyclingkonzepten.

„Da wir Elektromobilität ganzheitlich verstehen, bieten wir unseren Kunden viel mehr als nur einen Hightech-Bus. „eMobility System“ heißt: Durch intensive Beratung im Vorfeld und umfassenden Service im Aftersales entwickeln wir gemeinsam mit den Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für Elektromobilität,“ erläutert Tuschen.

- Zugang zu allen Webseiteninhalten

- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

- Preisvorteil für Schulungen und im Shop

Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.

* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.

Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.

Weiter zum Kauf Der neue Mercedes-Benz eCitaro

Der neue Mercedes-Benz eCitaro