Gemeinhin werden die Batterien beim Elektrobus als Schlüsseltechnologie angesehen, wie der Verbrennungsmotor in der fossilen Mobilitätswelt. Sie haben den größten Einfluss auf die Reichweite der Fahrzeuge. Zudem spielt die komplexe Zellchemie eine große Rolle bei den Themen Ladefähigkeit, Alterung und Recycling-Fähigkeit.

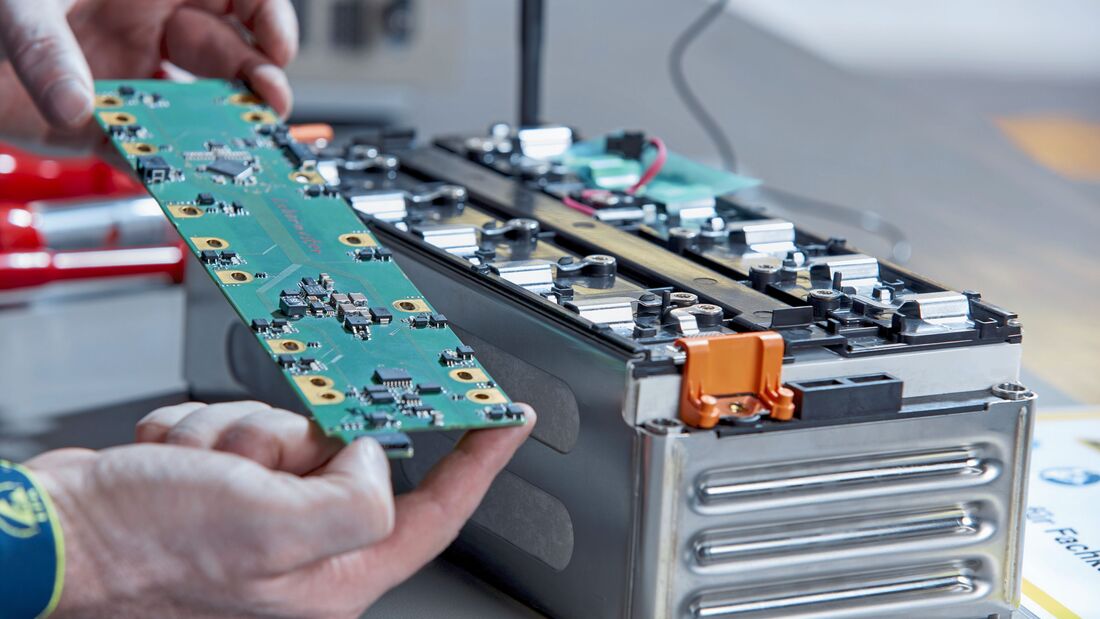

In den vergangenen Jahren und Monaten hat sich die Zellchemie des Typs „Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC)“ als führend etabliert, wobei der Kobalt-Anteil zugunsten des Nickels immer weiter zurückgefahren wird, betont Professor Egbert Figgemeier vom ISEA (Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe) der RWTH Aachen. Daimler verbaut sechs bis zehn Module mit jeweils rund 25 kWh Energiegehalt in Heck und Dach des Busses. Maximal sind 243 kWh möglich, die eine Reichweite von 150 bis über 200 Kilometer ermöglichen.

Warum diese Entscheidung so gefallen ist, erklärt Andreas Mink, bei Daimler Buses für die Elektrifizierung zuständig: „Die maximale Ladeleistung hängt von den eingesetzten Batteriematerialien ab und ist eine von mehreren wichtigen Charakteristika einer Batterie, die vom Batterieaufbau beeinflusst werden. Wir haben uns viele verschiedene Batterietypen im Vorhinein angesehen und haben uns jetzt für NMC entschieden. Damit bekommen wir aus unserer Sicht eine gute Balance hin, d.h. Eignung sowohl für Depot-Ladeanwendungen als auch für Pantografen-Schnellladesysteme. Das ist beileibe kein Kompromiss, sondern ein Flexibilitätsinstrument, mit dem wir durch die Modularität des Batteriesystems nochmals besser auf die Kundenanforderungen eingehen können.“

- Zugang zu allen Webseiteninhalten

- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

- Preisvorteil für Schulungen und im Shop

Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.

* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.

Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.

Weiter zum Kauf Batterietechnik im neuen Mercedes eCitaro

Batterietechnik im neuen Mercedes eCitaro