Machen wir uns nichts vor: Damit der Wasserstoff-Antrieb überzeugen kann, müssen noch einige Hürden überwunden werden. Wasserstoff muss zunächst in großen Mengen verfügbar und günstiger werden. Außerdem darf er nicht „grau“ sein, also aus fossilen Energien unter großem CO2-Ausstoß produziert, sondern mittels der Lagerung des im Prozess entstehenden CO2 zumindest „blau“. Später auf der Grundlage von erneuerbaren Energien schließlich komplett „grün“.

Doch damit nicht genug: Der Wasserstoff muss für eine hohe Reichweite auch in ausreichender Menge mitgeführt werden können im Lkw und sich schnell und unkompliziert tanken lassen. Genau hier aber gibt es in der Kombination aus Standard-Sattelzugmaschinen, die den Ingenieuren nur wenig Bauraum zur Verfügung stellen, und dem aktuell gängigen gasförmigen Wasserstoff unter 350 oder 700 bar Druck noch Probleme. Die Drucktanks sind voluminös, für brauchbare Reichweiten müssen sie zumeist hinter der Fahrerkabine gestapelt werden. Außerdem ist die Speicherdichte nicht so hoch, als dass damit batterieelektrische Lkw im Reichweiten-Kapitel deutlich übertrumpft werden könnten.

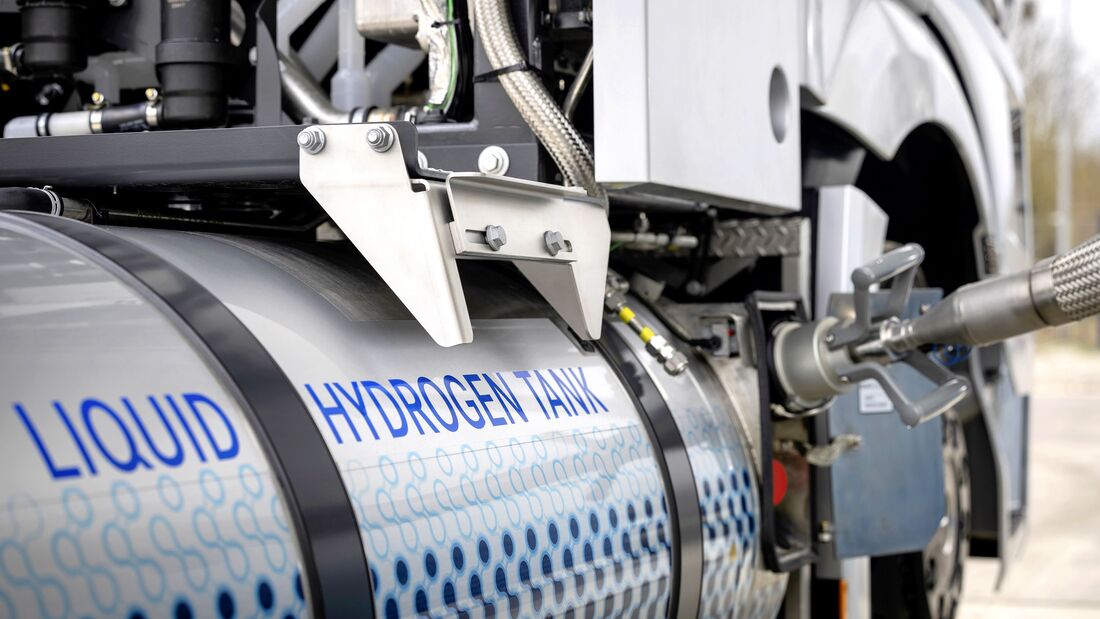

Die Lösung für Daimler Truck: flüssiger Wasserstoff (LH2), der im Fahrzeugtank bei 7 bis 16 bar Druck rund minus 250 Grad kalt ist und damit eine höhere Speicherdichte aufweist. Mit eben diesem Kraftstoff ist der Konzern 2023 zum GenH2-Rekordlauf mit nur einer Tankfüllung über 1.047 Kilometer von Wörth nach Berlin gefahren. Die nutzbaren 80 Kilo in ihren Doppeltanks haben der Zugmaschine trotz vollbeladenem Auflieger gut gereicht.

Stromverbrauch von 0,05 kWh pro Kilo vertanktem Wasserstoff

Die mit Linde Engineering entwickelte sLH2-Betankungstechnologie (wobei sLH2 für subcooled liquid hydrogen steht) soll außerdem das Handling vereinfachen, günstiger machen und energieeffizienter. Am Beispiel der ersten öffentlichen sLH2-Tankstelle vor den Toren des Daimler Truck Versuchs- und Entwicklungszentrums in Wörth ist die Rede von einem Stromverbrauch von 0,05 kWh pro Kilo vertanktem Wasserstoff, ein Rückgang von 95 Prozent im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff. Eine sLH2-Tankstelle kommt außerdem mit weniger anfälligen Komponenten aus und braucht weniger Fläche.

Für Linde-Engineering-Chef Jürgen Nowicki ist Flüssigwasserstoff für Lkw zudem nur logisch, wird der Transport zur Tankstelle schon heute in der Regel in flüssiger Form gemanagt, weil so – Stichwort Speicherdichte – mehr Wasserstoff pro Tanklaster gefahren werden kann. Und auch der Umweg vom Verdampfen und dem anschließenden Auf-Hochdruck-bringen für 350- oder 700-bar-Fahrzeuge fällt ersatzlos aus. Mit der sLH2-Technologie muss der Lkw nicht einmal per Software mit der Tankstelle kommunizieren, nächste Fehlerquelle ade! Auch Schutzbekleidung wie beim Flüssigerdgas LNG ist an der sLH2-Tankstelle nicht nötig, ein Kontakt mit den tiefen Temperaturen ist wegen der durchgehenden Isolierung ausgeschlossen.

Sonst ist der Aufwand im Vergleich zu LNG größer, im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff kleiner: Die Flüssigwasserstoff-Tanks am Lkw müssen besser isoliert werden als LNG-Reservoirs, dafür fallen sie leichter und günstiger als aus Kohlefaser-Speicher für Gas-Wasserstoff. Wie im Falle von LNG wird nach drei bis vier Tagen Stillstand kontrolliert Kraftstoff abgelassen, um dem steigenden Druck im Innern entgegenzuwirken. Der typische Fernverkehrs-Einsatz soll aber ohne Verluste zu machen sein. Das Betanken wiederum dauert rund 10 bis 15 Minuten – für 1.000 Kilometer Reichweite.

Das Ziel von Linde Engineering und Daimler Truck ist es jetzt, den neuen sLH2-Standard gemeinsam in der gesamten Branche zu etablieren. Die Details zur Technologie werden aus diesem Grund allen Interessenten über eine standardisierte ISO-Norm frei zugänglich gemacht. „Wir rufen jetzt andere Lkw-Hersteller und Infrastrukturunternehmen dazu auf, unserem Ansatz zu folgen und diese Technologie gemeinsam zum Industriestandard zu machen“, sagt Daimler Truck Technologie-Vorstand Dr. Andreas Gorbach.