Prof. Heiner Heimes: Ich würde nicht so weit gehen, von einem prinzipiellen Ende der Batterieproduktion in Deutschland zu sprechen. Hochschulen, Unternehmen und Politik sollten gemeinsam alles daran setzen, das zu verhindern. Aber es liegt auf der Hand, dass wir uns in Deutschland und in Europa auf politischer Ebene endlich darüber einig werden müssen, ob wir eine Unabhängigkeit von Asien erreichen möchten. Wenn ja, dann muss deutlich mehr investiert werden. Als Worst-Case-Szenario sehe ich weniger die Gefahr von Lieferkettenunterbrechungen, sondern vielmehr das Risiko eines kritischen Kaskadeneffekts, bei dem die Zellproduktion entscheidend ist – denn dort findet die eigentliche Wertschöpfung statt. Die Zelle bestimmt die Kosten der gesamten Batterie und die zentralen Leistungseigenschaften: Gewicht, Größe, Reichweite, Kapazität. Wenn es uns nicht gelingt, Batteriezellen demnächst selbst zu produzieren, steht in diesem Bereich auch unser Industrie- und Anlagenbau unter Druck. Stellen wir keine eigenen Batteriezellen her, tut sich außerdem die heimische Recycling-Branche schwer. Und wenn wir nicht über deutsche und europäische Zellproduktionen verfügen, wer soll dann hier zu welchem Zweck all‘ die inaktiven Batteriematerialien herstellen? Welchen Sinn ergäben dann noch die vorhandenen und geplanten Testing-Kapazitäten für Batteriezellen? Wir müssen in naher Zukunft nicht führend sein – das ist auch gar nicht möglich. Aber wir müssen existieren und dabei sein. Wenn uns das nicht gelingt, kann das dramatische Konsequenzen haben.

Lkw-Branche genauso abhängig vom asiatischen Markt

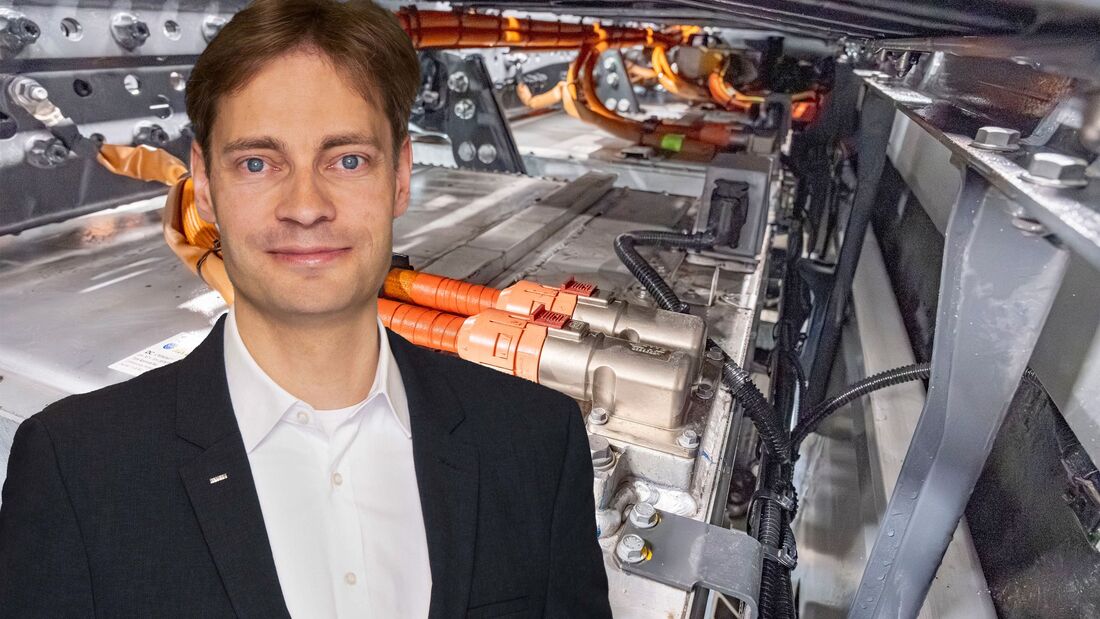

Lkw-Hersteller wie Daimler, MAN und Scania entwickeln eigene Batteriezellen oder produzieren sie allein oder in Kooperation mit spezialisierten Dienstleistern. Droht hier unter Umständen das gleiche Schicksal wie bei den Pkw-Herstellern – die Abhängigkeit von China?Heimes: Die Lage ist hier nicht viel anders als bei den Pkw-Produzenten: Auch die Lkw-Hersteller haben einen enormen Bedarf an Batteriezellen. Die Stückzahlen der Batterien sind geringer, dafür sind sie aber signifikant größer. Die Lkw-Branche ist unter dem Strich also prinzipiell genauso abhängig vom asiatischen Markt. Unternehmenseigene Zellproduktionen sind natürlich der Idealfall. Kooperationen unterschiedlicher Lkw-Hersteller miteinander oder sogar mit Pkw-Produzenten, die über entsprechende Erfahrungen verfügen, könnten ebenfalls eine Lösung sein, um das Risiko der Zellproduktion in Zukunft besser zu verteilen.

Heimes: Elektro-Lkw haben durchaus Zukunft – das sehen wir auch in unserer eigenen Forschung an der RWTH Aachen, wo wir verschiedene Antriebskonzepte für unterschiedliche Anwendungen und Bedarfe erarbeiten. Es verdient Respekt, dass die Lkw-Hersteller das Problem erkannt haben: Der Verkehrs- und Transportsektor ist für rund 20 Prozent der deutschlandweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, und davon entfallen wiederum gut 35 Prozent speziell auf Schwerlast- und Nutzfahrzeuge. In diesem Fall gilt: Wer Teil des Problems ist, ist auch Teil der Lösung. Daran arbeiten die Unternehmen offenkundig bereits. Selbstverständlich sind für den Erfolg der Elektromobilität aber auch Politik und Hochschulen gefordert, neben den Pkw-Herstellern in gleichem Maße die Lkw-Produzenten zu unterstützen.