1990 vorgestellt, war der Renault AE ein kühner Wurf. Bis zum Ende seiner Tage im Jahr 2013 blieb der Franzose ein Unikum.

Folgt man den Vorurteilen, dann macht der Franzose zwei bis drei Stunden Mittagspause bei einem üppigen Menü, trinkt dazu ein Fläschchen Wein – und geht spätestens mit 62 in die Rente. In der Tat haben die Freuden des Lebens westlich des Rheins einen etwas anderen Stellenwert als östlich davon.

Genau deswegen galten für die in Gallien produzierten Lkw in mancherlei Hinsicht oft etwas andere Prioritäten. Die Baureihe R zum Beispiel, in den 80er-Jahren das Flaggschiff von Renault Véhicules Industriels (RVI), nervte den Fahrer zwar mit einem schlabbrig zu schaltenden 18-Gang-Getriebe, verwöhnte ihn aber mit einer weichen Federung, von der sich seinerzeit selbst manch ein Bus eine Scheibe hätte abschneiden können. Und noch etwas machte den Renault von damals zu etwas ganz Besonderem: Auf Wunsch gab es ihn mit einem Hochdach, welches das RVI-Vorgängerunternehmen Berliet schon 1978 im legendären Zentaur eingeführt hatte. Die anderen Hersteller legten erst ab Mitte der 1980er-Jahre peu à peu Hochdachvarianten auf. Das schauten sich die Franzosen also gelassen an, um ihrerseits im Jahr 1990 mit einem Paukenschlag zu kontern, der in der Welt des Lastwagens – zumindest in europäischen Breiten – bis dahin unerhört war. Renault AE hieß das futuristische Gefährt, wobei das Kürzel AE für Advanced Engineering stand. Später sollte es der griffigeren Bezeichnung Magnum weichen, die ab 1992 auch galt – und unter der die Franzosen sonst ihre stattlichen 1,5-Liter-Pullen für edlen Rebensaft verstehen.

Der AE polarisiet

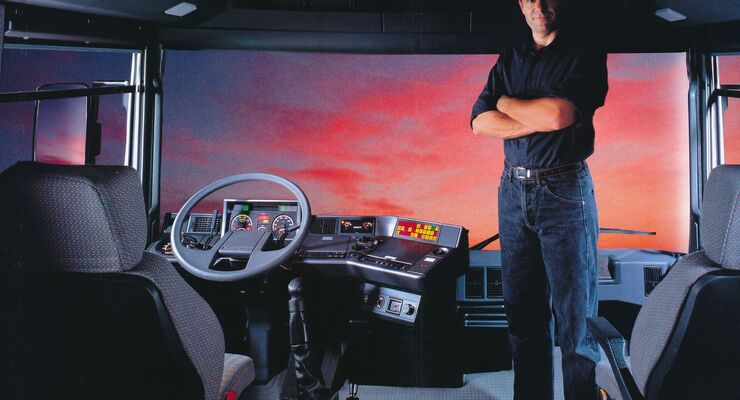

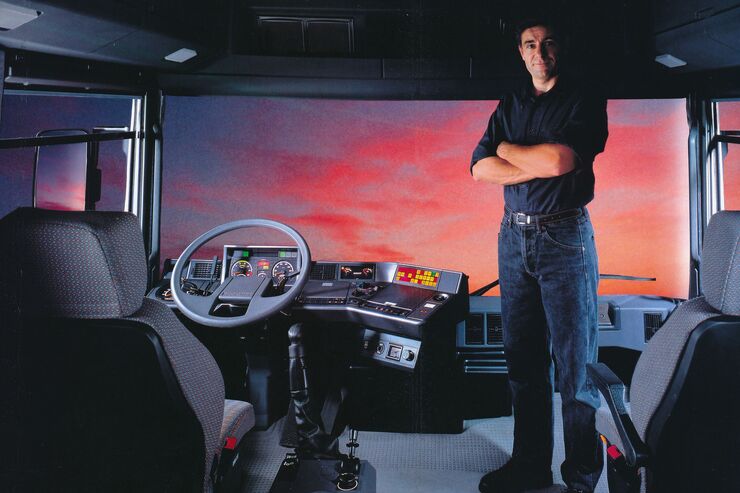

Und so, wie sich der Gaumen mit einem exzellenten Rebensaft auch erst einmal anfreunden muss, war der Renault AE für viele alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Genau genommen polarisierte er sogar bis zum Ende seiner Tage im Jahr 2013, denn dieser gewaltige kantige Kasten mit seiner himmelhohen Anordnung des Fahrerarbeitsplatzes, der weit nach vorn gesetzten Vorderachse und seiner ebenso steilen wie großen Frontscheibe fast wie beim Bus war ja auch erst einmal schwere Kost. Zugegeben: Umständlich war und blieb die Sache im Vergleich zu den konventionellen Einstiegen anderswo auf jeden Fall. Aber was den erwartete, der diese 1,75 Höhenmeter überwindende Prozedur hinter sich gebracht hatte, das war seinerzeit schon eine Sensation. Exakt 4,4 Quadratmeter topfebener Bodenfläche taten sich vor dem Auge des Fahrers auf. "Kann man drin Walzer tanzen", schrieb ein Tester, den eben auch das seinerzeit enorme Maß an Innenhöhe begeisterte. Geboten waren gleich satte 1.870 Millimeter. Ein damals gar nicht selbstverständlicher Wert.Weit vorgeprescht waren die Franzosen auch mit dem Verfahren, Kabine und Antrieb so weit wie möglich zu entkoppeln. Kühn verzichteten sie sogar darauf, ihren Palast mit einem luftgefederten Fahrersitz zu bestücken. Auf Dauer mochten das die Fahrer aber nicht.Andere Dinge lernten sie jedoch sehr schnell zu schätzen. Den großzügigen Stauraum ebenso wie die sehr gut abdunkelnden und obendrein elektrisch betätigten Rollos an allen Scheiben; darüber hinaus ungefähr 40 Elektromotoren als Summe all der kleinen und großen Helferlein, die dem Fahrer das Leben an Bord versüßten. Selbst das Kippen der Riesenkabine ging nun erstmals elektrisch statt per händischer Pumpe vonstatten.

Grüße von Raumschiff Enterprise

Sehr ungewohnt und auch für damals schon mit einem vielleicht etwas zu kräftigen Schuss Raumschiff Enterprise versehen war die Landschaft um den Fahrer herum: Tachograf ganz links und somit außerhalb des Blickfelds im dreiteilig gegliederten Cockpit positioniert, mittig die zwei Rundinstrumente Tacho und Drehzahlmesser; im weit ausgreifenden Ausleger dann die Drehschalter sowie eine Armada an Kippschaltern, die sicherlich gewollt US-Flair verströmten.Dabei steckte aber hinter all dem eben nicht das US-Faible fürs Simple, sondern ein handfest zukunftsweisendes Konzept. Ob genug Öl im Motor schwappte oder der Pegelstand im Getriebe ausreichend war, peilte als Novum im europäischen Lkw die Bordelektronik. Andererseits blieb es beim eigenwillig zu schaltenden 18-Gang-Getriebe (Mischung aus Doppel- und Einfach-H) mit seinen drei noch eigenwilligeren ins Schnelle übersetzten Gängen. Weitere Eigenheiten wie stehende Pedale oder das nicht verstellbare Lenkrad beim Erstling von 1990 waren auch nicht gerade der letzte Schrei.

Aber dann: Unter dem Fahrerhaus, das größtenteils aus verzinktem Stahlgerippe mit Glasfaserbeplankung bestand, ging die seinerzeit stärkste Lkw-Motorisierung Europas ans Werk. Sie stammte aus den Staaten, denn der 16,4 Liter große V8-Motor mit seinen 503 PS war ein Gewächs der Renault-Tochter Mack. Alternativ zu diesem Big Block war auch der hauseigene, 374 PS starke Reihensechszylinder für den neuen AE zu haben. Dazwischen gab es nichts.Einmal in Fahrt, verschonte die Kabine des Renault AE den Piloten dank Niveauregulierung und Stabilisatoren nun erst einmal vor der verwegenen Wankneigung in Kurven, die der Fahrer bisher bei Renault für den ansonsten hohen Federungskomfort zu zahlen hatte. Vom Vorgänger R hatte der AE auch die Scheibenbremsen vorn übernommen, die es damals in Europa sonst nur am Bus gab. Zu alldem kam noch eine für ihre Zeit tadellose Lenkung. Kein Wunder, dass der Renault Magnum bei einem ersten Vergleichstest anno 1992 in vielen Kriterien Bestnoten einheimste. "Renault hat mit dem AE ein Fahrerhaus gebaut, das die Qualität des Fahrerarbeitsplatzes neu definiert", lautete das Fazit der Tester im direkten Vergleich des AE mit den Kombattanten MAN 19.502, Mercedes SK und Scania R 143/500. Doch Scania (4er-Reihe) und Mercedes (mit dem Actros 1) legten Mitte des Jahrzehnts kräftig nach – zur Jahrtausendwende sollte MAN mit dem TGA kommen. Da ließ sich auch Renault beim Flaggschiff AE nicht lumpen, führte im siebten Jahr und nach rund 30.000 verkauften Einheiten gleich einmal etwas ein, das andernorts teilweise erst heutzutage so richtig zum guten Ton gehört: einen drehbaren Beifahrersitz samt schwenkbarem Tischleindeckdich für den AE.

Modellpflege

Schon zur IAA 1996 war als neue Vernunftmotorisierung ein zwölf Liter großer Langhuber – ebenfalls mit Mack-Genen – gekommen, der in den drei Leistungsstufen 390, 430 und 470 PS antrat. Zudem lösten Hypoidachsen hinten die Außenplanetenachsen ab. Der V8 von Mack war zwischendurch schon auf 520 PS geliftet worden und legte sodann mit 560 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 2.450 Nm noch einmal nach. Im Jahr 1997 folgte ein neues Arrangement innen drin. Dieses räumt mit verschiedenen Schwachpunkten des doch arg futuristisch orientierten Konzepts von 1990 auf. Beim Exterieur äußert sich die Modellpflege in einem etwas subtileren Auftritt.

Tage des V8 von Mack sind gezählt

Zur Jahrtausendwende, inzwischen 50.000-mal verkauft, wandelte sich der Magnum ein weiteres Mal. Euro 3 steht vor der Tür. Die Tage des V8 von Mack sind gezählt. An der Leistungsspitze in Europa (seinerzeit dann schon bei 600 PS angekommen) mischt Renault nicht mehr mit, stattet aber die mit 165 Millimeter Hub gesegneten Reihensechszylinder mit Pumpe-Leitung-Düse-Elementen aus, hebt deren Leistung etwas an und greift beim Getriebe zu ZF: 16-Gang-Ecosplit-Handschalter oder halb automatisierte AS-Tronic mit 12 Gängen. Gespräche ganz oben in den Chefetagen führten indes zu Folgendem: Ab 2001 gehört Renault zu Volvo Trucks. Und so ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass einen der Magnum beim just 2001 vollzogenen Facelift plötzlich aus Scheinwerfern anstrahlt, deren steil trapezförmige Form doch den Leuchten des Volvo FH wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Zugleich gewinnt der Kühlergrill des Magnum nun wieder an Format sowie Kontur und nimmt obendrein eine leicht v-förmige Gestalt an. Ebenfalls neu konzipiert fährt eine Innenarchitektur vor, deren wichtigste Kennzeichen ein neues Cockpit sowie ein luftgefederter Fahrersitz bilden. Im gleichschritt mit mutter volvoMitte der Nullerjahre gibt es zudem eine grundsätzliche Wachablösung im Maschinenraum. Da ist zwar der Schriftzug "Renault" auf der nun 12,1 Liter großen Maschine zu lesen, in Wirklichkeit steckt aber ein bei Volvo schon hunderttausendfach bewährtes Aggregat darunter. Die Software aber durften die Schweden behalten. Sie schrieben die Franzosen lieber selbst, reicherten zudem die Leistung und das Drehmoment etwas an, sodass am Ende wahlweise 440 oder 480 PS zu haben waren. Die Handschaltgetriebe liefert weiterhin ZF.

Bei der Automatik aber heißt der Schaltboxlieferant nun Volvo. Die Software verfertigen sie aber auch hier lieber in Eigenregie und nennen das Ganze dann Optidriver II.Nicht nur beim Triebstrang, sondern auch bei vielen anderen Komponenten hält nun einiges an Volvo-Technik Einzug. Zum Beispiel Rahmen, Tanks, Luftkessel sowie Bremsen: All das marschiert nun im Gleichschritt mit dem FH von Volvo. Innen drin bleibt der Magnum aber das, was er schon immer war: ein ganz eigenwilliger Geselle. Niedrigere Innengeräusche und höheren Federungskomfort hat er jetzt zu bieten, zudem eine aufgewertete Inneneinrichtung. Im Jahr 2008 schließlich steht Euro 5 vor der Tür, und Motoren wie Innenraumkonzept ändern sich ein weiteres, wenn auch letztes Mal grundlegend. 13 Liter Hubraum haben schon 2006 mit Euro 4 die 12 Liter von vordem abgelöst. Serienmäßig gibt Renault dem Magnum jetzt auch die verbesserte, fortan Optidriver+ genannte Automatik mit auf den Weg. Die große Neuerung am 2008 überarbeiteten Magnum ist aber das höhergesetzte Dach, das die Innenraumhöhe jetzt auf rund zwei Meter klettern lässt. Damit einher gehen vergrößerte Staufächer innen unter der Fahrzeugstirn. An der Rückwand gibt es oben nun ein Klappstaumodul wie aus dem Flugzeug: eine Idee, die der Ford Max unserer Tage wieder aufgegriffen hat.Extravagant präsentiert sich die Instrumententafel, in der Drehzahlmesser und Tacho zu einem einzigen Rundinstrument zusammengefasst sind: digital beziffert die Anzeige der Geschwindigkeit, traditionell per Zeiger signalisiert die Drehzahl. Draußen brezelt den Magnum mancherlei Lametta, kräftiger Pinselstrich sowie ein Schuss LED noch einmal etwas auf.

Denkmal seiner selbst

Doch das einst so revolutionäre Konzept hat im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrtausends allmählich seine besten Tage hinter sich. Der Wettbewerb hat den Magnum längst schon überholt bei Kriterien wie dem Innenvolumen der Kabine oder dem Stauraumangebot. So kommt es, dass der Renault Magnum doch beginnt, fast schon als Denkmal seiner selbst durch die Lande zu fahren. Prompt legt Renault im Jahr 2011 dann tatsächlich eine retrogefärbte Sonderserie namens Magnum Legend auf. Außen strikt – wie die ersten Exemplare von 1990 – in den Farben Weiß und Schwarz gehalten sowie allen Design-Plingplings entledigt, fährt dieses Fahrzeug aber ansonsten alles auf, was gut und teuer ist. Mitgeliefert wird auch gleich ein iPad für einen jeden Fahrer dieser auf 99 Exemplare limitierten Edition.Was dem Magnum aber schlussendlich das Genick bricht, sodass dieses Unikat im Jahr 2013 auslaufen wird, das sind ganz einfache wirtschaftliche Zwänge: Spitzer denn je ist der Stift, mit dem die Konzerne rechnen. Und wenn es nun darum geht, bei Renault die ebenfalls in die Jahre gekommenen anderen Reihen wie den Premium abzulösen, dann ist für einen solchen ausschließlich für den Fernverkehr konzipierten Solitär wie den Magnum weder Platz noch Geld da. So kommt es, dass die Legende Magnum – nach immerhin 23 Jahren Bauzeit und knapp 130.000 produzierten Einheiten – anno 2013 der neuen T-Reihe weichen muss.

Der letzte, am 21. Juni produzierte Magnum trägt die Seriennummer 129.346 und geht an das französische Unternehmen Chabbert, wo er sich nicht einsam fühlen muss. Das auf Containertransport spezialisierte Unternehmen ist Fan des Konzepts und kann zu dieser Zeit nicht weniger als 50 Renault Magnum sein Eigen nennen. Der vorletzte Magnum aber hat nicht im schnöden Transportalltag zu schuften, sondern ist sozusagen mehr für die Ewigkeit vorgesehen – und schlägt schnurstracks den Weg zur Fondation Berliet im Norden von Lyon ein. Dort wird das Lkw-Erbe Frankreichs auf ganz besondere Art gepflegt und dort trifft Nummer 129.345 auf einen Ahnen von Rang, denn in den heiligen Hallen der Stiftung erwartet ihn kein Geringerer als der allererste, im Jahr 1990 gefertigte AE. Und er freut sich über die Gesellschaft, die ihm nun einer der letzten Nachfahren des stolzen Clans für alle Zeiten leisten wird.

Zurück in die Zukunft

Zwei Prototypen stellt Renault in den 1980er-Jahren auf die Räder, die schon etwas vom AE erahnen lassen, aber insgesamt weit kühner in die Zukunft weisen. „V.I.R.A.G.E.S.“ heißt das Forschungsprogramm, in dessen Rahmen die Sache steigt und was übersetzt bedeutet: „Industrielles Forschungsfahrzeug zur Optimierung von Energie- und Sicherheitsmanagement“.Auf den Namen VE 10 ist dann der erste dieser Prototypen getauft, der anno 1985 das Licht der Welt erblickt und diese über Extravaganzen wie riesige gewölbte Frontscheibe oder wendeltreppenartigen Einstieg auf der Beifahrerseite staunen lässt. Nicht minder exotisch mutete damals bei diesem 6x4 die Einzelbereifung der zwei Antriebsachsen an, mit der es der AE später auch einmal kurzzeitig versuchte, aber auf wenig Gegenliebe stieß. Die Federung dieser Tandemhinterachse mit Stickstoffpolstern schaffte es erst gar nicht über das Prototypstadium hinaus. Andere Features des VE 10 wie Scheibenbremsen an allen Achsen oder voll automatisiertes Getriebe gehören aber heutzutage längst zum Alltag.Richtig in die Vollen greift dann der 1988 gebaute Nachfolger namens VE 20, der den ebenen Kabinenboden des AE vorwegnimmt. Da fungieren von Michelin beigesteuerte Niederquerschnittspneus der Größe 425/55 R 19,5 sowohl als Einzelbereifung für hinten als auch als Besohlung der Lenkachse. Ferner bilden Längsträger aus Aluminium das Rückgrat des Chassis, schaltet das Getriebe ohne Zugkraftunterbrechung und sitzt kurioserweise unter dem Motor. Nicht zuletzt ist der Elektronik dort bereits eine Rolle zugewiesen, die sie heute längst schon spielt: Sie wacht und steuert an allen Ecken und Enden.