Prof. Drossel: Das Eigentum an Fahrzeugen spielt künftig eine geringere Rolle, das Nutzen von Mobilität rückt in den Vordergrund. Wichtige Themen für uns sind Ressourceneffizienz und Digitalisierung.

Im Personenverkehr wird die Realisierung noch dauern, aber mit Lkw ist sie im Prinzip bereits jetzt überall dort möglich, wo immer dieselbe Route gefahren wird oder wo mehrere Fahrzeuge direkt hintereinander unterwegs sind. Das Platooning wird kommen. Technisch ist es einsatzbereit, aber es fehlen bislang die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es bleibt die ungeklärte Frage der Haftung.

Das wird in Zukunft sehr spannend. Die große Herausforderung ist, dass man derzeit in der Automobilindustrie sozusagen mehrere Zeiten parallel erlebt. Es wird noch zehn bis 15 Jahre die unterschiedlichsten Fahrzeuge, von konventionell über digitalisiert bis hin zu automatisiert, geben. Gleichzeitig muss das klassische Automobil mit Verbrennungsmotor weiter effizient gebaut werden, denn damit wird das Geld verdient, und wir werden hier bis 2025 noch steigende Stückzahlen haben. Der Verbrennungsmotor muss also weiter seinen Beitrag zur Schadstoffreduzierung leisten.

Etwa 25 Prozent.

Der Diesel- und ebenso der Benzinmotor haben noch Reserven. Dazu gehören aber auch intelligente Verkehrssysteme und Regelungsmechanismen.

Mit einer Verkehrsflussregelung und -steuerung, die auch ein Tempolimit beinhalten würde, ließe sich der Verbrauch deutlich senken. Schätzungen liegen hier bei 15 bis 20 Prozent.

Zeitnah werden da noch etwa zehn Prozent kommen, sowohl im Diesel- als auch im Benzinbereich. Unter der Voraussetzung, dass man die Abgasproblematik bei dem Diesel konsequent angeht und zu einem vernünftigen Preis in den Griff bekommt, schlummert hier tatsächlich noch ein großes Potenzial. Rein verbrennungstechnisch ist der Dieselmotor ein gutes Konzept.

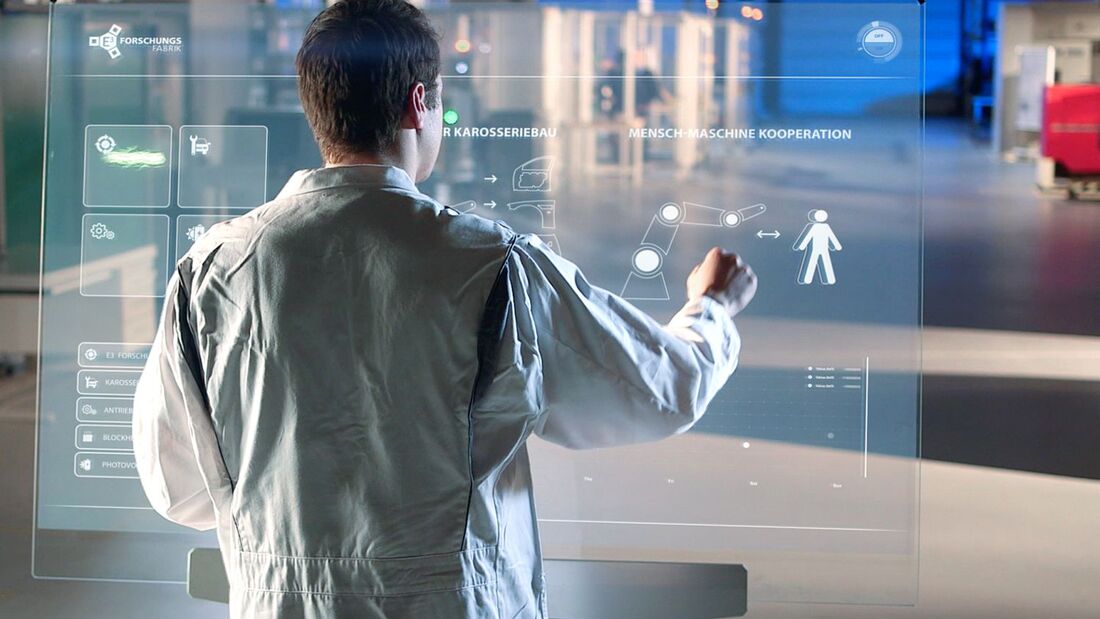

Sie muss flexibler und individueller werden und robuster gegen wechselnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie Kursschwankungen oder volatile Rohstoffpreise. Mit unserer "E³-Forschungsfabrik Ressourceneffiziente Produktion" erarbeiten wir nicht nur neue Fabrikkonzepte, sondern machen auch Erfahrungen mit der Rolle des Menschen in einer stark automatisierten Produktion.

Die große Chance ist, dass man in Deutschland extrem viel von Automatisierung versteht. Gleichzeitig kümmert man sich hier auch aufgrund der Sozialpartnerschaft vermutlich mehr als anderswo um das Funktionieren und das Wesen von Arbeit. Die deutsche Industrie sieht im Arbeitsplatz und seiner Gestaltung einen Schwerpunkt der betrieblichen Entwicklung. Jetzt muss die Frage geklärt werden, wie man mit der Kooperation von Mensch und Maschine umgeht.

Dafür ist unsere Forschungsfabrik als Diskutier- und Experimentalraum wichtig. Wir wollen hier nicht nur Wissenschaftler, sondern auch gewerbliche Arbeitnehmer ansprechen, die mit den Maschinen umgehen müssen. Nur durch praktisches Erleben können letztlich auch Ängste abgebaut werden.

Wir treiben die Entwicklung zur künstlichen Intelligenz, zu kognitiven Maschinen voran. Das ist die große Herausforderung für die nächsten Jahre. Aber am Ende wird der Mensch in der Produktion immer noch eine gestaltende Rolle spielen können und müssen.

Eine Maschine kann sich letztlich immer bloß in einem erlernten Raum definiert handelnd bewegen. Sobald sie aus ihrem erlernten Wissen herauskommt, kann es gefährlich werden. Der Mensch kann jedoch auch in einer vollkommen unbekannten Situation eine Entscheidung treffen, die nicht zu einer Katastrophe führt.

Zur Person

- Prof. Welf-Guntram Drossel leitet die Professur Adaptronik und Funktionsleichtbau in der Produktion an der Technischen Universität Chemnitz

- Seit 2014 ist er Leiter des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, wo er seit 1999 in Leitungsfunktionen tätig ist

- Promoviert hat Drossel am Institut für Metallformung der TU Bergakademie Freiberg

Erfolgreiche Aufbauarbeit der Fraunhofer-Institute im Osten

- Die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung war seit 1990 in den neuen Bundesländern präsent, am 1. Januar 1992 wurden hier 21 Institute und zwölf Außenstellen eröffnet. Bereits nach vier Jahren war eine leistungsfähige Auftragsforschung entstanden, obwohl viele ostdeutsche Unternehmen mit der DDR untergegangen waren. Die neuen Institute hatten sich schnell auf den bis dahin völlig unbekannten westlichen Markt ausgerichtet.

- Die Fraunhofer-Einrichtungen halfen mit, den Maschinen- und Anlagenbau in Sachsen und Thüringen wieder aufzubauen. Das Gleiche gilt für die Optik in Jena, die Produktionstechnik in Magdeburg, die Mikroelektronik in Dresden und Berlin, die Werkstoffforschung in Dresden und Halle, die Gesundheitsforschung in Leipzig. Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Institute ihren Anteil für eine zukunftsfähige Wirtschaft beigesteuert.

- Ihre Entwicklung verlief in den vergangenen 25 Jahren rasant, mit wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Große Themen sind heute unter anderem die Energiespeicherung oder die Mikroelektronik mit der Funktionsintegration von Sensoren und Aktoren in die Chips. Auch die Digitalisierung von Produktionssystemen und cyberphysische Produktionssysteme sowie kognitive Robotik werden vorangetrieben. Neben der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen werden vor allem die mittelständische Industrie und junge, technologieorientierte Unternehmensgründungen durch die Institute unterstützt.