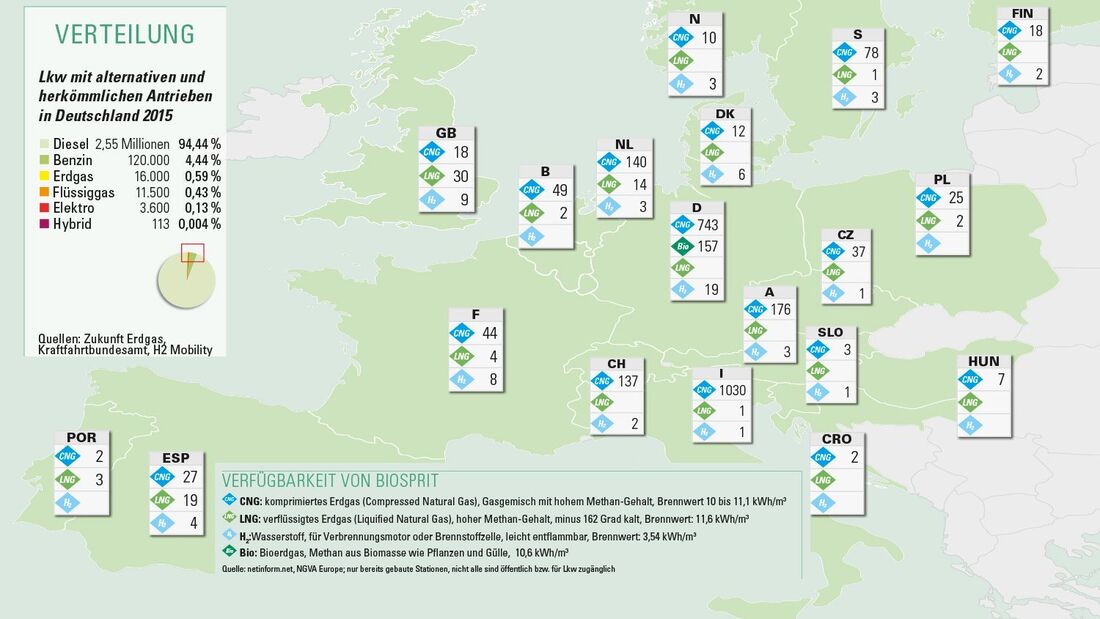

Die EU-Kommission hat im Januar 2013 einen 44-seitigen Vorschlag für eine Richtlinie verabschiedet, die den Aufbau der Infrastruktur für alternatie Kraftstoffe regeln soll. Als alternative Kraftstoffe zum Öl benennt die sie Elektrizität, Wasserstoff, Biokraftstoffe, Erdgas (CNG), Flüssigerdgas (LNG) und Flüssiggas (LPG). Doch ohne ein flächendeckendes, europaweites Tankstellennetz und einheitliche Schnittstellen scheitert die grüne Revolution.

1,5 Millionen Stromtankstellen

Die EU-Richtlinie schreibt, etwa bei der E-Mobilität, vor, dass jedes EU-Land einen nationalen Strategierahmen erstellt und eine Mindestanzahl an Ladestationen aufbaut. Für Deutschland sind demnach 1,5 Millionen Stromtankstellen vorgesehen, davon 150.000 öffentlich zugänglich.

- Zugang zu allen Webseiteninhalten

- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben

- Preisvorteil für Schulungen und im Shop

Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.

* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.

Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.

Weiter zum Kauf Bio-Kraftstoffe

Bio-Kraftstoffe